エアシリンダの単動と複動とは?仕組みの違いと使い分け

エアシリンダには単動と複動の2通りのタイプがあります。もちろんですがそれぞれ仕組みも違えば使用すべき場面も異なります。

結論から言うと、一般的には複動タイプを使うことがほとんどです。単動タイプはエア供給が遮断された時でも定位置を保持したい場合などに使われます。

本記事ではエアシリンダの単動と複動の仕組みの違いを述べ、パターン別の使い分けを判断できるように説明していきます。

単動と複動の仕組み・構造と動きの違い

まずは単動と複動、それぞれの仕組み・構造について説明し、動きの違いを理解していきます。

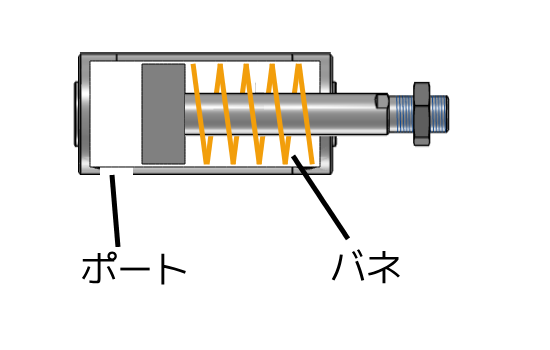

単動タイプ

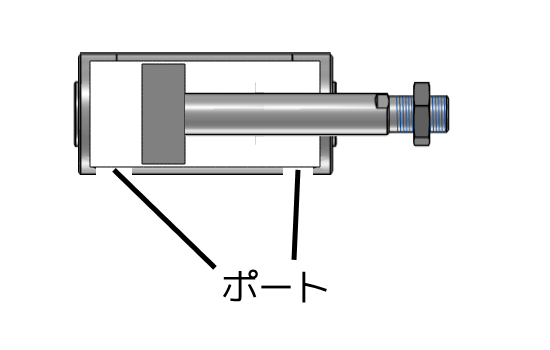

エアシリンダの単動タイプにはバネが内蔵されており、圧縮エアの給排気用ポートが一つ設置されています。

ポートにエアを供給するとピストンロッドが動作し、エアを排気するとピストンロッドがバネの力により元の位置に戻ります。

タクミ

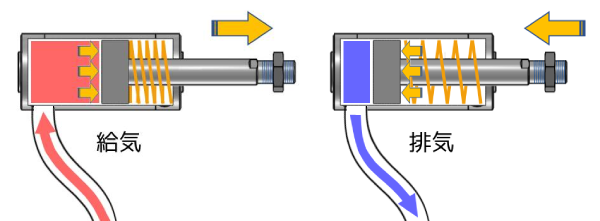

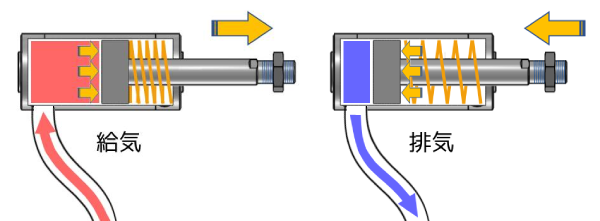

単動タイプの中には、押出し型と引込み型の2種類があります。

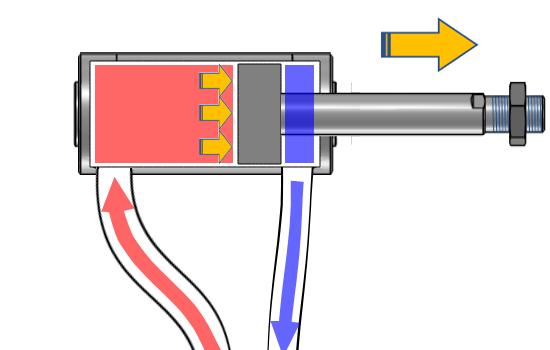

押出し型はエアを供給するとピストンロッドが押し出され、エアを排気するとバネの力で引込みます。

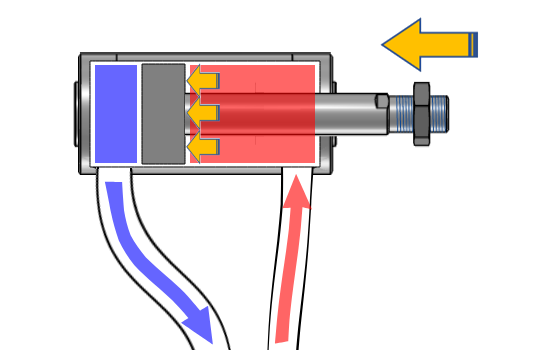

逆に引込み型はエアを供給するとピストンロッドが引込み、エアを排気するとバネの力で押し出されます。

単動シリンダのバネで戻る仕組みは理屈ではわかっても、実際の動作を“触って体感”すると理解が深まります。

そんな体感学習に最適なのが、空気圧教育用トレーニングキットです。

安全に単動の動作や押出/引込みの違いを再現しながら学習できます。

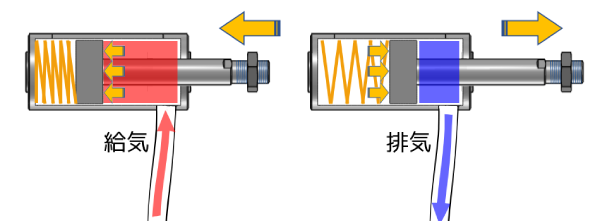

複動タイプ

複動タイプはロッド側とヘッド側の両方にそれぞれ給排気ができるポートがあります。

ヘッド側のポートにエアを供給し、ロッド側のポートからエアを排気するとピストンロッドが押し出されます。

逆にロッド側のポートにエアを供給し、ヘッド側のポートからエアを排気するとピストンロッドが引込みます。

タクミ

教育担当者・研究者向け

両側ポートから制御できる複動シリンダの動作を、教材で“すぐ動かして理解する”ことができます。

空気圧教育用トレーニングキットは、複動動作も安定して再現可能で、大学や大手メーカーでも導入実績のある信頼の教材です。

単動と複動に使用する電磁弁の違い

単動と複動のエアシリンダでは制御に使用する電磁弁も異なります。

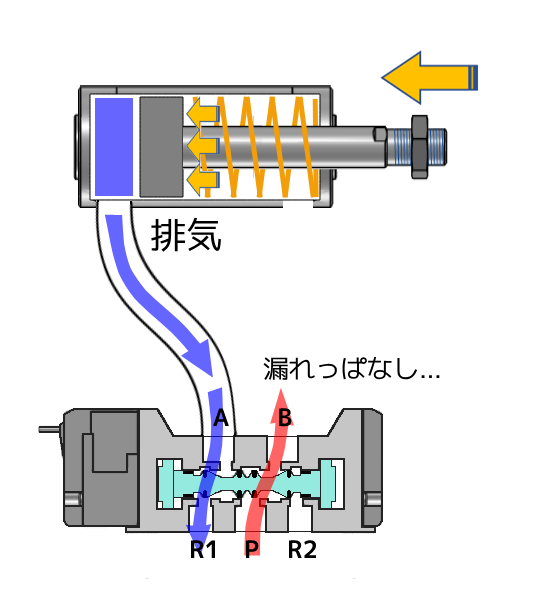

単動タイプは3ポート電磁弁を使用

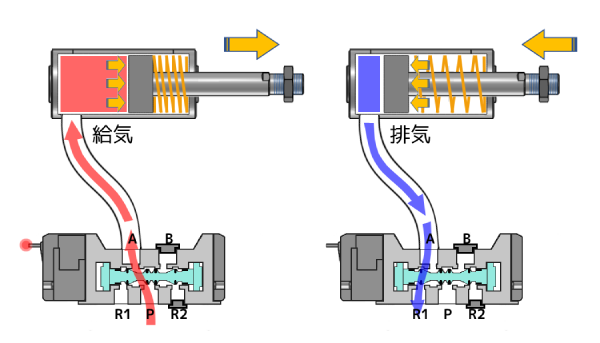

単動シリンダの場合はポートは1つだけですので3ポートの電磁弁を使用します。エアを給気すればシリンダは動作し、排気すればバネの力で戻ります。(下図は5ポート弁に不要ポートを塞いで3ポート弁として使用してます)

もし間違えて5ポートの電磁弁を接続してしまうと、動作は正常にしますが、電磁弁の使用していないポートからエアが漏れ続けてしまいます。

タクミ

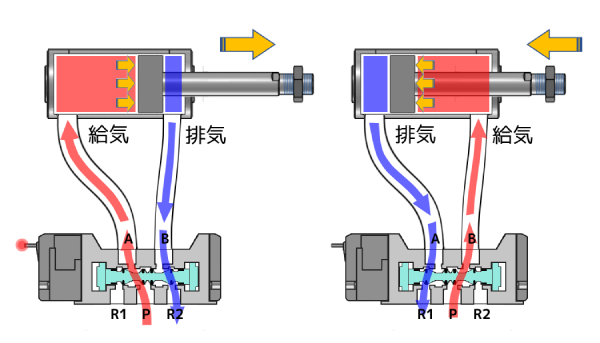

複動タイプは5ポート電磁弁を使用

対して複動の場合はポートがロッド側とヘッド側の2箇所あるので5ポートの電磁弁を使用します。

エア給気と同時に逆のポートから排気することで、エアシリンダ内をピストンで隔てた部屋の間で差圧が生まれ、動作を開始します。

タクミ

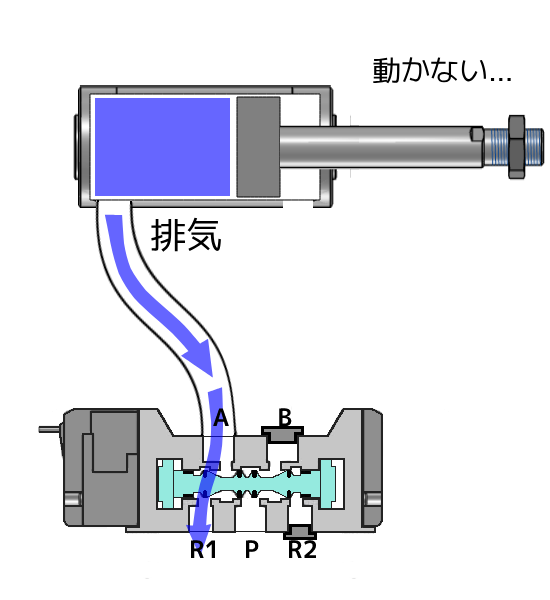

もし間違えて3ポート電磁弁を接続すると、シリンダの2つのポートに対して電磁弁の出口ポートが1つしかないので片側にしか動かせません。

給気すると動きますが、排気時には元に戻す力が何も働かないためロッドが動きません。

タクミ

単動と複動の使い方の違い

それでは単動と複動ではどのように使い分けされるのでしょうか?

複動タイプがよく使われる理由

冒頭に述べたように、使用されるエアシリンダのほとんどが複動タイプです。その理由として挙げられるのが、コスト、耐久性、速度調整の3つです。

コストが安い

複動の方がバネが内蔵されていない分、造りもシンプルでコストも安いです。

耐久性が高い

単動のバネはエアシリンダが動作する度に変形を繰り返すため、耐久性に影響します。複動はバネ自体がないのでその心配が不要です。

速度調整がしやすい

エアシリンダの速度調整は給気側より排気側を絞る方が良いとされています。その方が円滑な動作が得られるためです。

単動は、バネ戻りでない側の動作はエア給気でしか動かないので、速度調整は給気を絞る必要があります。対して複動は押し引きどちらの動作時も排気絞りで速度調整ができるので、単動より速度調整で困ることがありません。

タクミ

単動タイプが使用されるケース

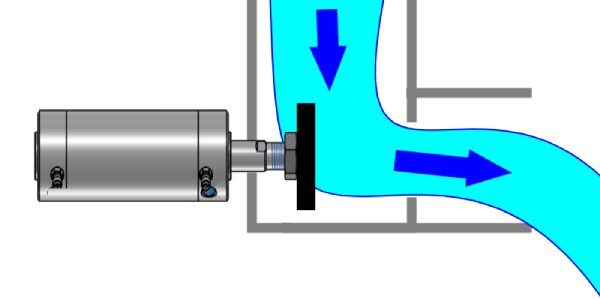

それでは複動に対しデメリットのある単動タイプをあえて使用するのはどのような時でしょうか?例えば、水を流すバルブの開閉にシリンダを使用するとします。

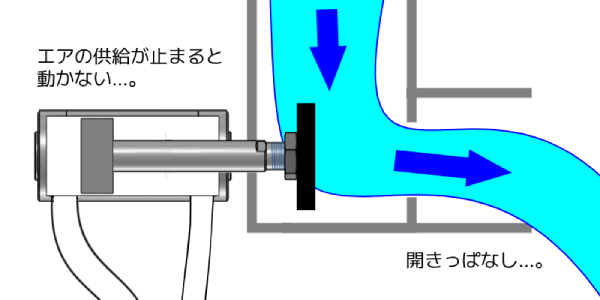

バルブが開いている時に何らかのトラブルでエア供給がストップされた場合、複動タイプのエアシリンダではバルブが開いたままとなり水が流れ放題となってしまいます。

タクミ

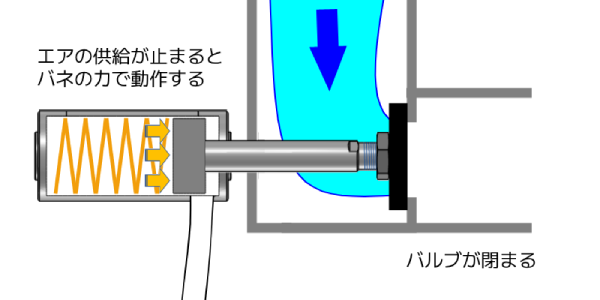

同様のケースで単動タイプのエアシリンダを使用していれば、エアが遮断されたと同時にバネの力でバルブは閉じられるため水の流れを止めることができます。

これは単動タイプのシリンダが、エア供給されていない時に必ずバネの作用により初期位置で停止する性質を持っているためです。

エア供給ができない時、遮断された時に初期位置を保持していないと困る時、このような時に単動タイプのシリンダが選ばれるのです。

まとめ

基本的に複動タイプの方が、コストが安い、寿命が長い、速度制御がしやすい、など多くのメリットがあるため標準的に選ばれます。

ただし単動タイプは、エア供給が遮断された時に内蔵されたバネの作用によって、必ず初期位置に戻るため、不測の事態が起きた際の対策などに使用されます。

単動と複動、ケースバイケースで用途に合った選定をするようにしましょう。