エアシリンダの推力に関する疑問を解消!計算や調整方法など諸々を解説

エアシリンダはワーク搬送、圧入、打ち抜きなど生産現場で様々な役割を果たしています。その役割を適切に果たすためには「推力」の設定がとても重要になります。

推力とはエアシリンダが発生させる力のことで、単位はN(ニュートン)で表されます。

本記事ではエアシリンダの推力に関する知識をマスターできる内容を説明していきます。

エアシリンダの推力はサイズと使用圧力で計算できる

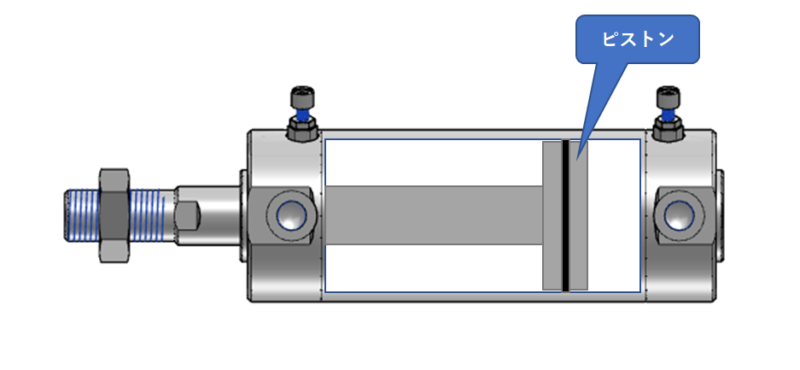

エアシリンダの推力は、ピストンの受圧面積と給気エアの圧力さえ分かれば導くことが可能です。

タクミ

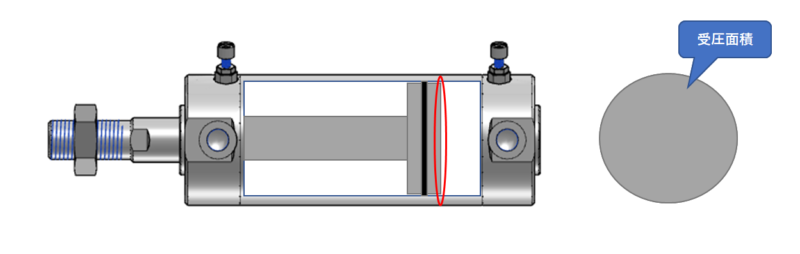

エアをシリンダにエアを給気するとこのピストン部分に圧力がかかり、ロッドを動かすことができます。この圧力がかかる部分の面積を、受圧面積と呼びます。

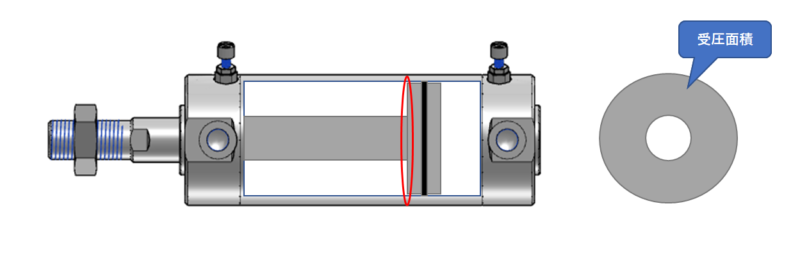

また、引き込み動作のときはロッドがある分、受圧面積は押出動作時よりも小さくなります。

タクミ

エアシリンダの推力計算の公式は以下のとおりです。

・押出側推力 F = π4 × D2 × P

・引込側推力 F = π4 × (D2 – d2) × P

F シリンダ推力(N)

D シリンダ内径(mm)

d ロッド径(mm)

P 使用空気圧力(MPa)

シリンダ内径というのはピストンの直径とイコールで考えて構いません。引き込み時はピストンの受圧面積からロッドの断面積を差し引いて計算していることになります。

タクミ

公式はできる限りスッキリとまとめられていますが、計算していることは単純に円の面積計算をし、それに給気圧力の値を掛けているだけです。

押し出し推力だけであれば「半径×半径×3.14×給気圧力」で単純計算してしまえば問題ありません。

例えばΦ12のエアシリンダに0.5MPaのエア圧力で押し出し動作をしたすると、「6 × 6 × 3.14 ×0.5 = 56.52」と約57Nの推力が発生していることが計算できます。

ただしこれはあくまで理論値(理論推力)ですので負荷率を考慮する必要があります。次項で負荷率について説明します。

エアシリンダは理論推力に負荷率をかける必要がある

エアシリンダは常に理論値通りの推力を出せるわけではありません。ゴムパッキンなど摺動部の摩擦抵抗や、エア漏れによってシリンダ内部圧が上がりきらないなど、効率を考慮する必要があります。

そのため、エアシリンダのサイズ選定をする際は、理論推力に負荷率を掛けて計算します。

負荷率というのは、エアシリンダの理論推力に対して実際にエアシリンダにかかる負荷の割合のことです。

例えば、理論推力が100Nのエアシリンダで、約10kgのものを持ち上げる場合で考えてみます。10kgを持ち上げるのに必要な力を計算すると約98Nとなりますので、この場合の負荷率は98%となります。

タクミ

負荷率設定の考え方はメーカーによっても若干異なりますが、ここでは国内シェア1位SMCの資料に倣って記載します。

エアシリンダを圧入などの静的作業に使用する場合の負荷率は70%、ワーク搬送など動的作業に使用する場合は50%、ガイド付きの水平作動で使用する場合は100%での設定が目安です。

また、高速動作が必要な時は負荷率が高いと想定の速度が得られない可能性があるため、30%以下と低めの設定にしましょう。

タクミ

ワークを持ち上げる工程で、Φ40のシリンダをエア圧は0.3MPaで使用します。推力は何Nになるでしょうか?

ワークの搬送になるので負荷率は50%になります。計算すると、

20 × 20 × 3.14 × 0.3 × 50% = 188.4

188.4Nが正解となります。

垂直荷重でも推力が落ちないのがエアシリンダのメリット

エアシリンダは垂直荷重に対する推力は水平使いの時と変わりません。

というのも、電動アクチュエータでもエアシリンダと同じような用途で使われることがありますが、垂直使いだと力がガクッと落ちます。

例えば、水平であれば150kgを動かせるような電動アクチュエータでも垂直荷重に対しては60kgほどしか動かせなかったりします。

タクミ

垂直で重たい物を持ち上げようという時、電動アクチュエータではモーターサイズが大きくしなければならず、本体がかなり大きくなります。

それに対してエアシリンダは垂直でも力が変わらないため、サイズもコンパクトにコストも安く設計することができます。

タクミ

エアシリンダの推力を調整する方法

エアシリンダの推力は弱すぎては用途を満たさないのはもちろん、強すぎても都合が悪いケースがあります。

このような場合、推力を調整する必要があります。本項ではエアシリンダの推力を調整する方法について紹介します。

シリンダサイズ(シリンダ内径)を変更する

エアシリンダのサイズを変更することで推力を変化させることができます。

例えば給気エアを0.5MPaとして、シリンダ内径Φ25のシリンダを使用すると、推力は約245Nとなります。

推力を上げるため、シリンダ内径Φ32のシリンダに変更してみます。すると推力は約402Nと60%以上もUPさせることができます。

タクミ

また、シリンダを並列に2本並べた形状のツインロッドシリンダや、シリンダを直列に2本並べた形状のタンデム形シリンダを使用すると、シリンダ内径はそのままでも推力は2倍になります。

スペースの問題で単純にシリンダ内径をUPできない場合には、このようなツインロッドやタンデム形を検討してみましょう。

エア圧力を調整する

シリンダサイズを変えなくとも、エア圧力を調整することでシリンダ推力を変化させることができます。

例えばシリンダ内径Φ25のシリンダを、エア圧力0.5MPaで使用すると、シリンダ推力は約245N。

そこでレギュレータでエア圧力を0.6MPaに増圧させると、シリンダ推力は約294Nとエア圧力に比例して20%UPします。

タクミ

工場エアが今以上上げられない場合はブースターを使用しましょう。SMCのVBAシリーズやCKDのABPシリーズが該当します。

騒音やエア消費量が気になる場合は、アネスト岩田のブースターコンプレッサーEFBSシリーズがエネルギー効率が良くオススメです。(コストは少し高くなります)

ブースターコンプレッサーは省エネに加え、音も大きくないので現場のストレスも解消できます。

シリンダ推力を自動可変させたい場合は電空レギュレータを使用する

シリンダを変えたり手動でエア圧力を調整したりせずとも、電気制御で自在にシリンダ推力を可変させたい局面では電空レギュレータを使用しましょう。

電空レギュレータとは、入力電圧(もしくは入力電流)に比例してエア圧力を可変させられる製品です。機種によってはチャンネル設定もできます。

タクミ

電空レギュレータは、SMCのITVシリーズやCKDのEVDシリーズもしくはEVRシリーズが該当します。

ラフな制御で良ければSMCでも良いですが、精度やオーバーシュートが気になる場面ではCKDの電空レギュレータの方が性能が上なのでオススメです。(カタログスペック上は変わりませんが)

超低推力はシリンダ機種を変えないと実現できない

例えば、1N〜数Nといったすごく弱い推力を出したい時、冒頭で紹介した計算上は給気圧力を下げれば実現できることになります。

しかし実際は、シリンダにはボディ内面とパッキンゴムの摺動抵抗があるため、圧力を微圧まで下げると動かなくなってしまいます。

シリンダはカタログで定められている最低作動圧力以上のエアを給気する必要があるのです。

タクミ

どうしても弱い推力を出したい場合は低摩擦のシリンダを使用する必要があります。数Nといった極めて弱い推力の場合はメタルシール構造のシリンダや、エアベアリング構造のシリンダを使用しましょう。

エアシリンダの推力を測定する方法

推力を計算上で算出したものの、本当で計算通りの推力が出ているのか疑問だという時、推力を測定して確かめてみましょう。

推力の測定はロードセルを使用することで実施することができます。ロードセルメーカーの例としては日本特殊側器株式会社が挙げられます。

引っ張り側の測定ができるラインナップもあるため、押し出し推力だけでなく引き込み推力のの測定も可能です。

まとめ

エアシリンダの推力を決定する要素は、シリンダサイズとエア圧力の2つです。シリンダサイズからピストンの受圧面積を求め、エア圧力を掛けることで簡単に算出が可能です。

負荷率の設定は用途により確認が必要ですが、余裕も考えてざっくりと当てをつけたい時は50%で考えておけば良いでしょう。推力が強すぎた場合はレギュレータによる減圧で後から調整することもできます。

エアシリンダの推力計算は空気圧機器選定において重要な要素となりますので、しっかり考え方も踏まえてマスターしていきましょう。