増圧弁(エアブースター)とは?仕組みや使い方について解説

設備のエア圧力を超える圧力で機器を使用したい時、そのような場合に活躍するのが増圧弁です。英語名でブースターとも呼ばれます。

タクミ

本記事では増圧弁の仕組みや使い方、各メーカーの型番、そして不具合時の対処法についても紹介します。

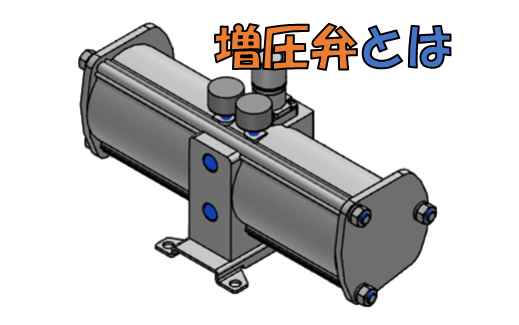

増圧弁(エアブースター)で増圧できる仕組み・原理

増圧弁の仕組みについて簡単に説明します。詳しく知りたい方はメーカーのカタログをご参照ください。

増圧弁はピストンの往復運動によってエアを増圧弁させることができます。

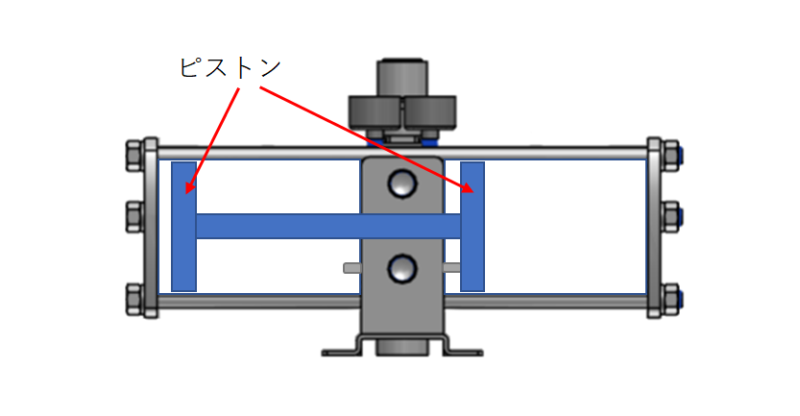

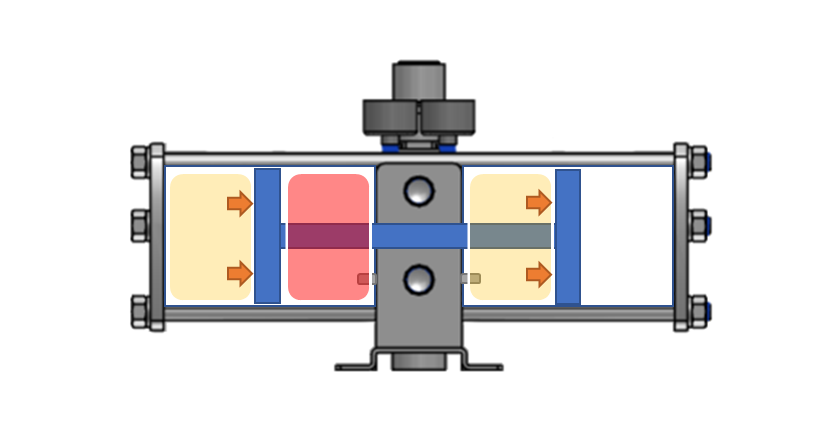

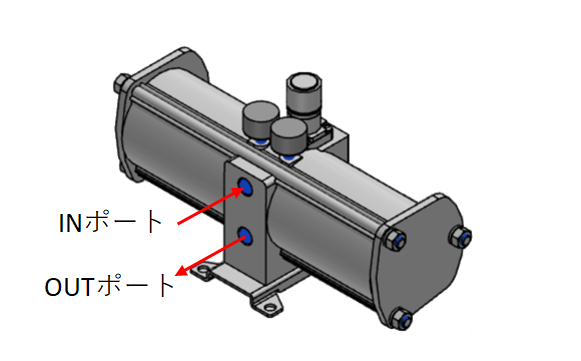

INポートから給気されたエアは下図の黄色部分に供給されます。

左右のピストン2つともに圧力が作用します。これにより赤色部の圧力が上昇します。

ピストン2つ分の受圧面積による力が発生しているため、赤色部は黄色部の2倍の圧力まで上がります。赤色部で上昇した圧力はOUT側へ送られます。

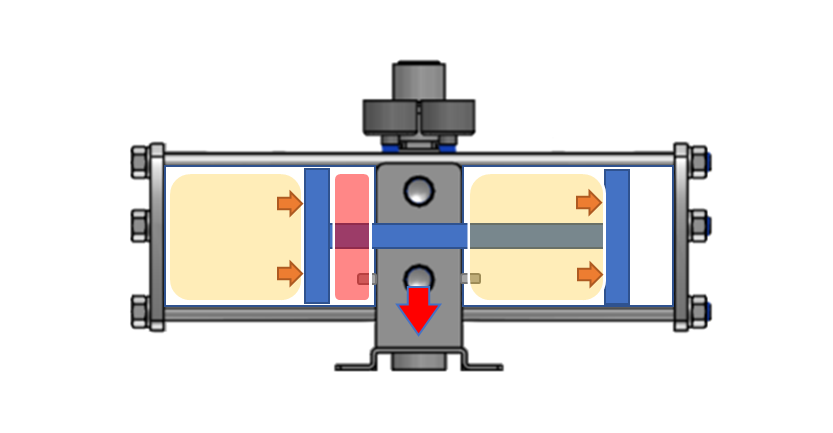

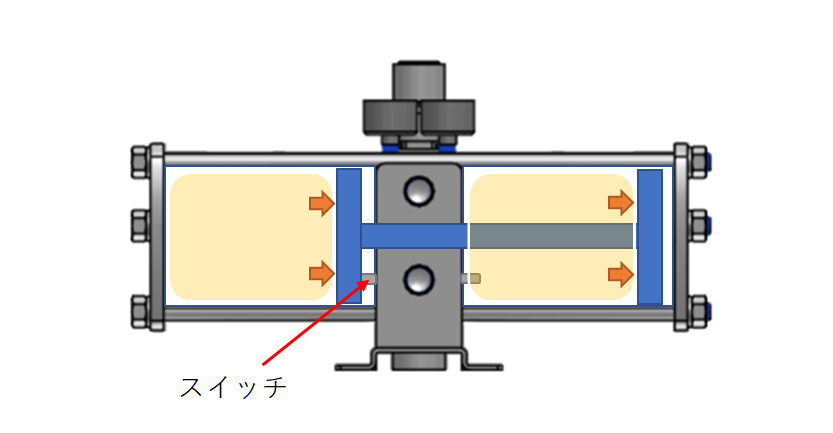

ピストンがストローク端まで動作するとスイッチが押されて切替バルブにより流路が切り替わります。

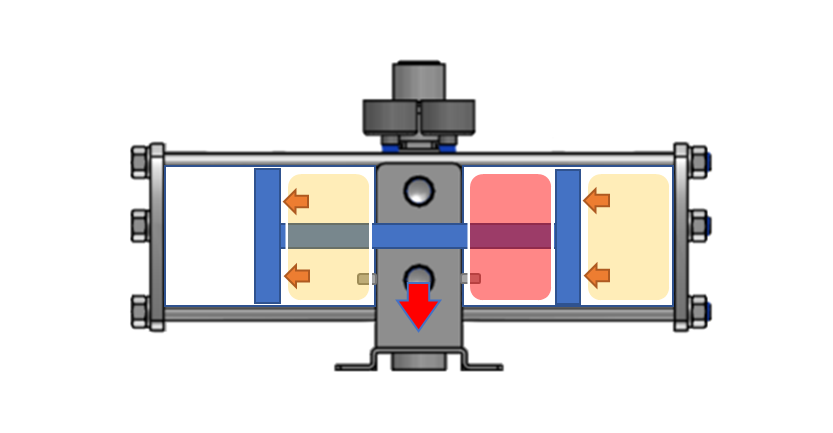

流路が切り替わり、すると黄色部分にINポートからのエアが供給され、赤色部の圧力が上昇しOUTポートへ送られます。

そしてストローク端でスイッチが押され、切替バルブによって流路が初期状態に戻ります。

このようにしてピストンが往復運動を繰り返し、上昇した圧力のエアがOUT側へ供給され続けることになります。

増圧弁(エアブースター)の使い方

まずはIN側ポートとOUT側ポートを配管しましょう。

配管したら、IN側ポートに設備エアを供給してください。

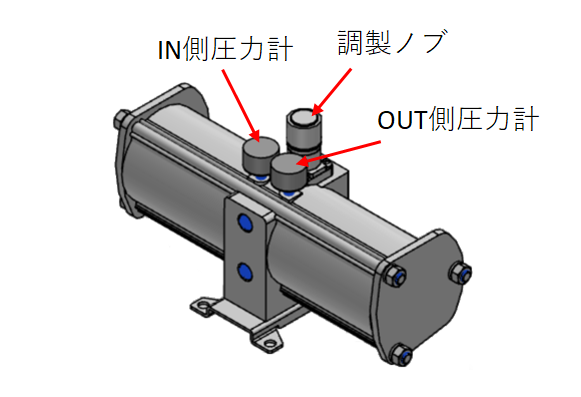

圧力計の数値を確認しながら、調整ノブを回して任意の圧力に調整しましょう。時計回りに回すと圧力は上昇し、反時計回りに回すと下降します。

タクミ

圧力設定時は、製品の使用圧力範囲を確認して設定するよう注意してください。また、OUT側ポートの圧力を安定させるためにタンクの設置が推奨されます。

増圧弁の型番紹介。騒音が気になる場合はアネスト岩田製がおすすめ

増圧弁の型番はSMCならVBAシリーズ、CKDならABPシリーズが該当します。これら増圧弁は電気が不要で、圧縮エアを給気するだけで増圧することができるのが特長です。

しかし、騒音が大きいのがデメリットです。

タクミ

騒音が気になる場合はアネスト岩田製のブースターコンプレッサーEFBSシリーズがおすすめです。電気を使用することになりますが、騒音はかなり静かです。

エネルギー効率もよく省エネの観点でもメリットがあります。コストは増圧弁に比べ割高ですので費用対効果を考えて検討してみましょう。

増圧弁が動かない、止まるのは内部切替バルブが中間位置にとどまるせい

増圧弁が急に動かなくなってしまう、止まってしまうという不具合が生産現場でよく耳にします。

タクミ

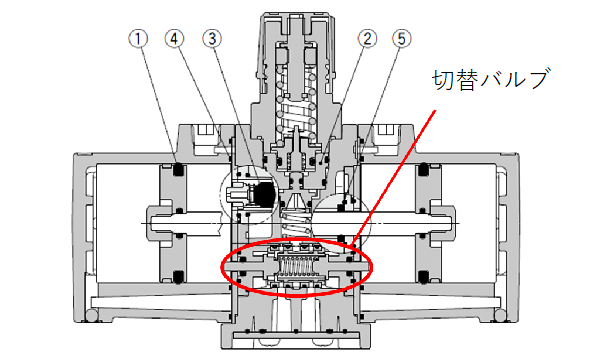

SMCのVBAシリーズはピストンがスイッチを押すことで内部バルブが切り替わり、ピストンの動きも反対側へ切り替え、この往復動作を繰り返すことで増圧エアを作ります。

しかし、ある条件でこの内部の切替バルブが中間位置にとどまり、ピストンがスイッチに届かぬまま、往復動作の切り替えができなくなり止まってしまいます。

SMC社カタログより抜粋

条件とは、最低作動圧力以下で使用した場合、入口圧力+0.1MPa以下の設定圧で使用した場合、不安定な圧力を供給した場合、サイレンサが目詰まりしている場合などが考えられます。

タクミ

動かない原因は内部切替バルブが中間位置にとどまってしまっているためですので、この切替バルブを動かせば良いのです。

生産現場ではよくカナヅチで増圧弁を叩き、切替バルブの位置を動かして復旧しています。強く叩きすぎて壊さないようにしましょう。

また、CKDのABPシリーズはこの切替バルブ部分の構造が異なり、このような動かなくなる不具合は発生しないようです。バリエーションが少ないのがデメリットですが、増圧弁の停止で困っている場合は検討してみましょう。

まとめ

増圧弁は必須のアイテムではありませんが、どうしても高圧のエアが必要なケースはあります。騒音などのデメリットは認識して使用するようにしてください。

また、ブースターコンプレッサなど他にも選択肢はあるため、使用環境などを含めて検討できるので頭に入れておきましょう。

急に停止した場合は、カナヅチで叩くなどして復旧してみてください。面倒な場合はCKD製を検討してみましょう。